Dragana Gordic - Adobestock

Dragana Gordic - AdobestockFachliche Empfehlungen für Wohnungsverwalter und Vermieter zur richtigen Auswahl des Prozentsatzes für Grundkosten und Verbrauchskosten

Ein angemessener Verteilerschlüssel in der Heizkostenabrechnung ist entscheidend für eine faire und rechtssichere Kostenverteilung. Die pauschale Umstellung auf 30:70 ist in vielen Fällen nicht erforderlich. Oft ist 50:50 die sinnvollere Wahl.

Warum ist der Verteilerschlüssel in der Heizkostenabrechnung wichtig?

Vermieter und Verwalter müssen bei der Heizkostenabrechnung einen geeigneten Verteilerschlüssel wählen. Laut Heizkostenverordnung (HKVO) dürfen Heiz- und Warmwasserkosten nicht vollständig nach Verbrauch verteilt werden. Es gibt immer auch einen Grundkostenanteil, der verbrauchsunabhängige Kosten berücksichtigt und meist nach Wohnfläche aufgeteilt wird.

Der Verteilerschlüssel legt fest, wie hoch der Anteil an Verbrauchs- und Grundkosten ist. Er bewegt sich laut HKVO § 6 sowie § 7 zwischen 50 und 70 Prozent verbrauchsabhängiger Verteilung. Die Entscheidung liegt beim Eigentümer, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.

Sonderfall 30:70

Eine 30:70-Aufteilung ist nur unter bestimmten Bedingungen verpflichtend, wenn das Gebäude:

- die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung von 1994 nicht erfüllen,

- mit Öl oder Gas beheizt wird,

- überwiegend gedämmte freiliegende Leitungen besitzt

Alle drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Das trifft laut Brunata Minol auf schätzungsweise nur 2,5 % aller Bestandsgebäude zu. Dennoch wird der 30:70-Verteilerschlüssel häufig voreilig angewendet, meist in der Annahme, er sei gerechter. Dies kann zu Fehlentscheidungen führen.

Warum sind Grundkosten in der Heizkostenabrechnung notwendig?

Eine reine Verbrauchsabrechnung wäre fachlich nicht korrekt. Grundkosten decken zentrale Faktoren ab:

1. Fixkosten der Heizungsanlage

Ein erheblicher Teil der Heizkosten fällt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch an. Dazu gehören unter anderem:

- Wartung und Instandhaltung der Heizungsanlage

- Reinigung und Schornsteinfegergebühren

- Eichung und Ablesung der Messgeräte

- Erstellung der Heizkostenabrechnung

- Grundpreise für Erdgas, Fernwärme oder andere Energieträger

Diese Fixkosten entstehen auch dann, wenn in einer Wohnung kaum oder gar nicht geheizt wird. Ein Grundkostenanteil stellt sicher, dass diese Ausgaben fair auf alle Nutzer verteilt werden.

2. Technisch bedingte Wärmeverluste

Auch bei modernen Heizsystemen gehen erhebliche Energiemengen auf dem Weg vom Heizkessel bis zum Heizkörper verloren.

- Bei Öl- und Gasheizungen betragen die Verluste im Gebäude oft 20 bis 40 %

- Bei Fernwärme entstehen die Verluste eher in der Erzeugung und Zuleitung

- Bei der Warmwasserbereitung sind die Verluste teils noch höher: 40 bis 60 %

Diese Energieverluste können nicht dem individuellen Verbrauch zugeordnet werden, müssen aber über die Grundkosten berücksichtigt werden.

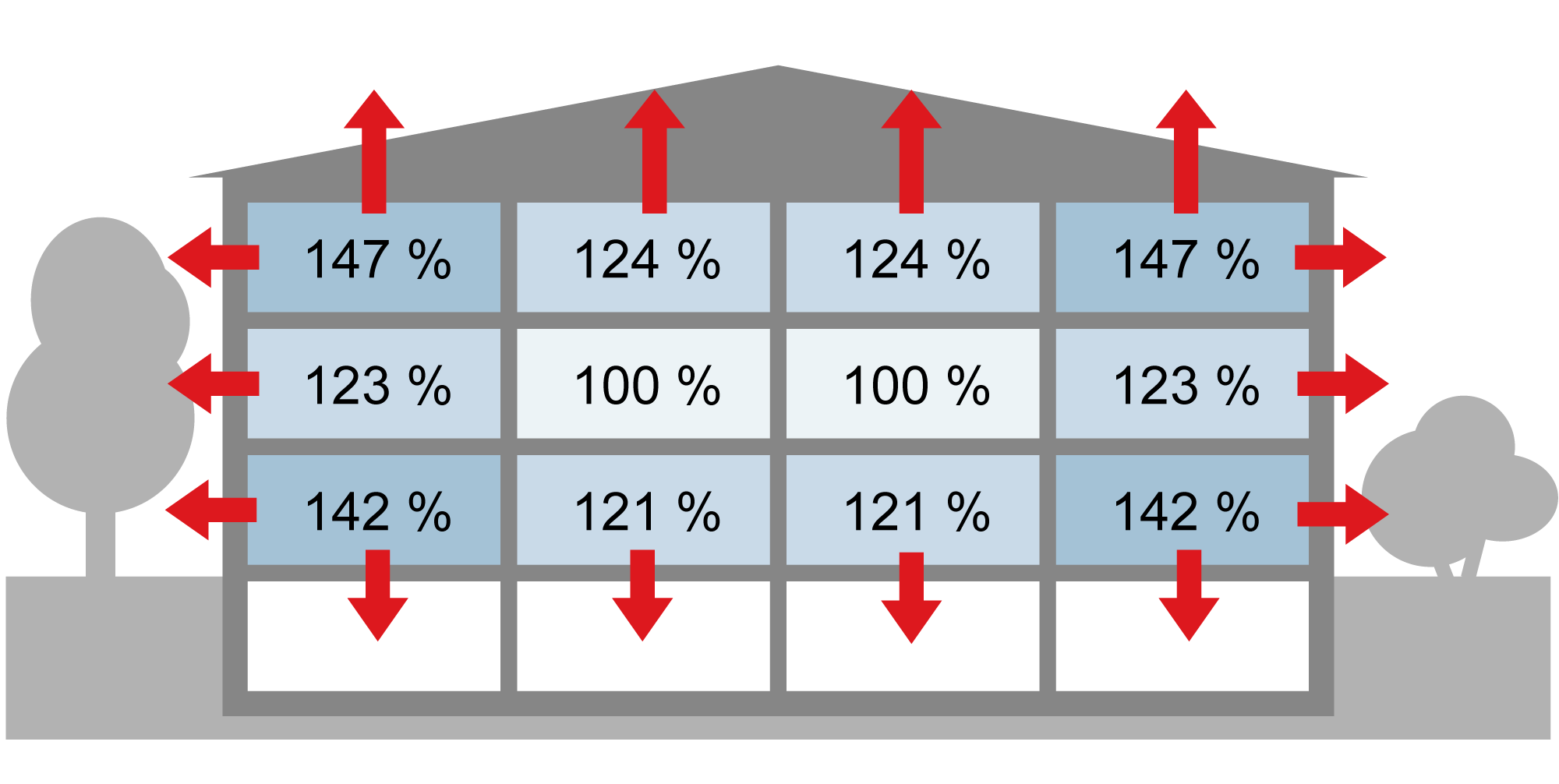

3. Einfluss der Wohnlage im Gebäude

Der Wärmebedarf hängt stark von der Lage der Wohnung ab:

- Innenliegende Wohnungen profitieren vom Wärmeschutz durch angrenzende Wohnungen

- Eckwohnungen oder Wohnungen unter dem Dach verlieren mehr Wärme über Außenwände

Ein angemessener Grundkostenanteil, zum Beispiel bei einem Verteilerschlüssel von 50:50, gleicht lagebedingte Nachteile teilweise aus. So müssen Bewohner in ungünstiger Lage nicht überproportional hohe Kosten tragen.

Mehr zum der Einfluss der Wohnlage auf Heizkosten

Beispielhafter spezifischer Wärmebedarf von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Vergleich, abhängig von der Lage im Gebäude. Quelle: Minol

Beispielhafter spezifischer Wärmebedarf von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Vergleich, abhängig von der Lage im Gebäude. Quelle: Minol

4. Wärmeübertragungen zwischen Wohnungen (Transmissionswärme)

Wärme „wandert“ innerhalb eines Gebäudes, unabhängig vom Heizverhalten der Bewohner:

- Beheizte Wohnungen geben Wärme an benachbarte, kältere Wohnungen ab

- Vor allem bei dünneren Innenwänden kann der Effekt bis zu 40 % betragen

Ein höherer Verbrauchskostenanteil benachteiligt Mieter, deren Nachbarn wenig oder gar nicht heizen. Der Grundkostenanteil wirkt hier ausgleichend und reduziert Ungleichgewichte durch sogenannte Transmissionswärme.

5. Energetisch hochwertige Gebäude: Weniger Verbrauch = höherer Fixkostenanteil

In gut gedämmten Neubauten mit niedriger Heizlast sinkt der individuelle Energieverbrauch – nicht jedoch die Fixkosten:

- Die Anlagenkosten bleiben konstant

- Der Einfluss des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch sinkt

Das bedeutet: Ein hoher Verbrauchskostenanteil würde in solchen Gebäuden zu stark unterschiedlichen Kosten führen, die nicht mehr das Nutzerverhalten widerspiegeln. Deshalb ist der Verteilerschlüssel in der Heizkostenabrechnung bei modernen Gebäuden oft mit einem höheren Grundkostenanteil sinnvoller.

Was ist der empfohlene Verteilerschlüssel?

In der Praxis hat sich der Verteilerschlüssel 50:50 bewährt. Er berücksichtigt sowohl individuelle Verbräuche als auch unvermeidbare, gemeinschaftlich verursachte Kosten. Gerade in modernen Gebäuden ist dies oft der fairste und nachvollziehbarste Kompromiss.

Eine stärkere Gewichtung des Verbrauchsanteils führt häufig zu großen Unterschieden innerhalb eines Hauses – besonders bei energieeffizienter Bauweise. Das kann das Gerechtigkeitsempfinden der Mieter beeinträchtigen.

Fazit Verteilerschlüssel in der Heizkostenabrechnung: 50:50 ist oft die beste Wahl!

Prüfen Sie sorgfältig, ob die Voraussetzungen für eine 30:70-Abrechnung tatsächlich erfüllt sind. Nur wenn diese Bedingungen gegeben sind, ist sie verpflichtend. Ansonsten haben Vermieter Spielraum bei der Wahl des Verteilerschlüssels.

Kommunizieren Sie Ihre Entscheidung sowie die Begründung dafür klar und nachvollziehbar an Ihre Mieter. Transparenz schafft Vertrauen und beugt Missverständnissen vor.

Brunata Minol empfiehlt in der Regel – abgesehen von wenigen Sonderfällen laut Heizkostenverordnung – einen Verteilerschlüssel von 50 % Grundkosten und 50 % Verbrauchskosten. Ein zu hoher Verbrauchsanteil kann gerade in energieeffizienten Neubauten zu großen Unterschieden zwischen einzelnen Wohnungen führen, die von den Bewohnern oft nicht als gerecht empfunden werden.

Trotzdem bleibt die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung ein wichtiger Anreiz zum Energiesparen – unabhängig vom Gebäudetyp. Das bestätigt auch die größte bundesweite Studie zur Energieeffizienz in Gebäuden, durchgeführt vom Institut für Energietechnik an der TU Dresden unter der Leitung von Prof. Dr. Clemens Felsmann im Jahr 2013. Sie zeigt: Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto weniger achten die Nutzer auf ihr Heizverhalten. Daher spricht sich die Studie ausdrücklich für eine verursachergerechte Abrechnung auch in hoch energieeffizienten Gebäuden aus – nicht zuletzt wegen ihres messbaren Beitrags zur Reduktion von CO₂-Emissionen.

InsideCreativeHouse – Adobestock

InsideCreativeHouse – AdobestockImmer auf dem neusten Stand

„*“ zeigt erforderliche Felder an