ah_fotobox - stock.adobe.com

ah_fotobox - stock.adobe.comGrundkosten in der Heizkostenabrechnung müssen auf Basis einheitlicher Flächen verteilt werden. Die Heizkostenverordnung erlaubt unterschiedliche Verteilerschlüssel, stellt jedoch klare Anforderungen an die Berechnung. Hier erfahren Vermieter, wie Grundkosten rechtssicher und nachvollziehbar angerechnet werden.

Was versteht man unter Grundkosten in der Heizkostenabrechnung?

Die Heizkostenabrechnung besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten:

- Verbrauchskosten: Diese hängen vom individuellen Heizverhalten der Bewohner ab (z. B. gemessener Wärmeverbrauch).

- Grundkosten: Diese fallen unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch an und werden flächenbezogen auf alle Nutzer eines Gebäudes verteilt.

Zu den Grundkosten zählen etwa:

- Wartung der Heizanlage

- Betriebsstrom

- anteilige Abschreibung

- sonstige feste Heizkostenbestandteile

Die genaue Verteilung dieser Kosten ist durch die Heizkostenverordnung (HKVO) geregelt.

Was schreibt die Heizkostenverordnung zur Verteilung der Grundkosten vor?

Die Heizkostenverordnung (HKVO) legt in §§ 7 und 8 folgendes fest:

- Der Anteil der Grundkosten an den Gesamtkosten muss zwischen 30 % und 50 % liegen.

- Der Rest (also 50 % bis 70 %) muss verbrauchsabhängig verteilt werden.

- Für Heizung und Warmwasser dürfen unterschiedliche Verteilerschlüssel angewendet werden – wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.

Diese Flexibilität erlaubt es dem Gebäudeeigentümer, die Abrechnung an bauliche Gegebenheiten oder Nutzerstrukturen anzupassen.

Welche Flächen sind als Verteilungsmaßstab zulässig?

Für die Anrechnung der Grundkosten stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Heizung:

- gesamte Wohn- oder Nutzfläche (m²)

- beheizte Wohn- oder Nutzfläche (m²)

- gesamter umbauter Raum (m³)

- beheizter umbauter Raum (m³)

Warmwasser:

- ausschließlich die gesamte Wohn- oder Nutzfläche (m²)

Die Wahl des Verteilungsmaßstabs steht dem Eigentümer frei. In der Praxis hat sich die Verwendung der gesamten Wohn- oder Nutzfläche in Quadratmetern durchgesetzt, da diese auch bei Warmwasser zulässig ist. So kann eine doppelte Flächenberechnung vermieden werden, was sowohl Aufwand als auch Rückfragen durch Mieter reduziert.

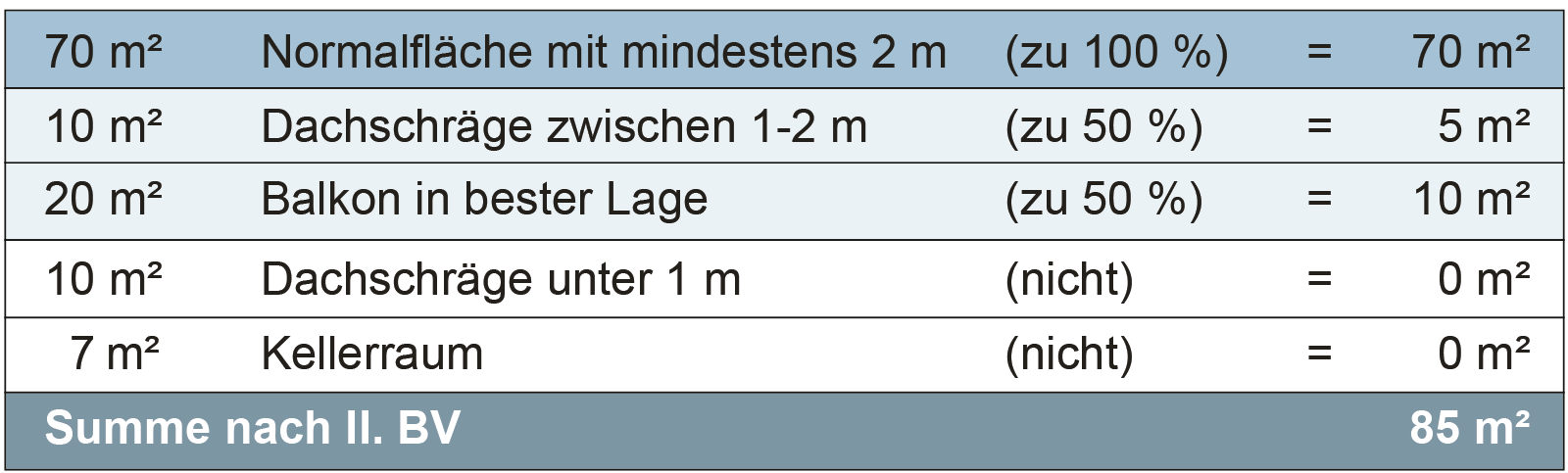

Wie wird die Grundfläche richtig ermittelt?

Damit die Grundkosten korrekt verteilt werden können, ist eine einheitliche und nachvollziehbare Ermittlung der Grundfläche erforderlich. Diese erfolgt je nach Baujahr des Gebäudes und Art der Nutzung nach unterschiedlichen Regelwerken:

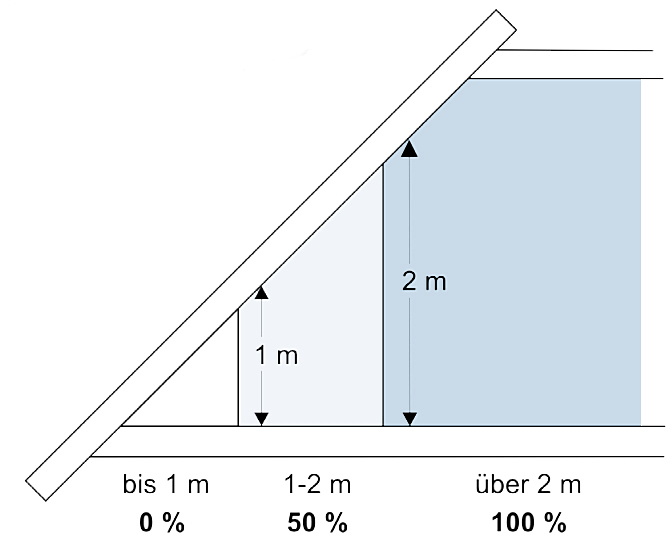

1. Bis 2003: Zweite Berechnungsverordnung (II. BV)

- Wahl zwischen Rohbaumaß (abzüglich 3 % Putz) oder Fertigmaß (lichte Innenmaße von Wand zu Wand)

- Abschläge für Raumteile mit geringer Höhe

- Teilweise Anrechnung von Balkonen, Wintergärten und Loggien

- Nicht anzurechnen: Keller, Abstellräume, Waschküchen, Garagen

2. Ab 2004: Wohnflächenverordnung (WoFlV)

- Nur noch lichte Maße (Fertigmaße) zulässig

- Ermittlung nach Bauzeichnung oder durch Ausmessung im fertiggestellten Wohnraum

- Balkone, Dachterrassen und ähnliche Flächen: Anrechnung zu einem Viertel, maximal zur Hälfte

- Einzurechnende Flächen: Erker, Fenster- und Wandnischen (wenn über 0,13 m tief und bodentief), Einbaumöbel, freiliegende Installationen

- Nicht einzurechnen: Schornsteine, Mauervorlagen über 0,1 m², Treppen mit mehr als drei Steigungen

Eine genaue Aufstellung der relevanten Vorschriften finden Sie in der Wohnflächenverordnung (WoFlV).

Einheitlichkeit bei der Anrechnung

Laut Heizkostenverordnung muss der gewählte Verteilungsmaßstab einheitlich im gesamten Gebäude angewendet werden. Es ist nicht zulässig, in einzelnen Wohnungen die beheizte Fläche und in anderen die gesamte Wohnfläche zu verwenden. Dies würde zu einer verzerrten Verteilung der Kosten führen.

Wann dürfen Flächen für die Grundkosten korrigiert werden?

In bestimmten Fällen ist eine Korrektur der Flächen zulässig, um eine faire Verteilung sicherzustellen. Maßgeblich ist hier die DIN 4713 Teil 5, die folgende Fälle nennt:

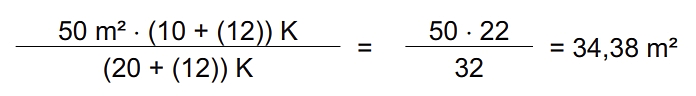

1. Unterschiedliche Temperaturauslegung

Wenn Räume deutlich weniger beheizt werden (z. B. Garagen, Lagerräume), dürfen die zugeordneten Flächen reduziert werden.

Beispiel:

- Temperaturauslegung Im Haus 20 °C

- Temperaturauslegung Garage: 10 °C

→ Reduzierung zulässig, da die Abweichung mehr als 20 % beträgt (bezogen auf Normaußentemperatur, z. B. -12 °C). Der Grundkostenanteil der 50 m² großen Garage wird so berechnet:

2. Unterschiedliche Raumhöhen

Wenn die Raumhöhe einzelner Einheiten um mehr als 20 % von der üblichen Höhe im Gebäude abweicht, kann ebenfalls eine Anpassung erfolgen.

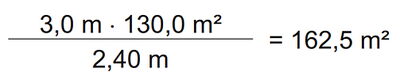

Beispiel:

- Übliche Raumhöhe: 2,40 m

- Gewerberaum im EG: 3,00 m

→ Der Unterschied überschreitet 20 %, wodurch eine Erhöhung gerechtfertigt ist. Der Grundkostenanteil des 130² großen Betriebes berechnet sich so:

Was zählt zur beheizten Fläche?

Ein häufiger Streitpunkt ist die Definition der beheizten Fläche, insbesondere wenn dieser Maßstab für die Grundkostenverteilung gewählt wurde.

Als beheizte Fläche gelten:

- Räume mit eigenem Heizkörper

- indirekt beheizte Räume (z. B. Flure ohne Heizkörper, aber offen zu beheizten Räumen)

Nicht dazu zählen:

- ungeheizte Nebenräume außerhalb der Wohnung (z. B. Keller, Abstellräume)

- Räume, die nur über Elektrostrahler beheizt werden – wenn dies nicht für alle Wohnungen gleichermaßen gilt

Was passiert, wenn Mieter die Flächenangaben anzweifeln?

Kommt es zu Unstimmigkeiten über die angesetzten Flächen in der Abrechnung, stellt sich oft die Frage nach der Beweislast. Die Rechtsprechung ist hier eindeutig:

- Der Vermieter muss nicht beweisen, dass die angegebenen Flächen korrekt sind

- Der Mieter muss nachweisen, dass die Fläche nicht stimmt

Das hat das Landgericht Köln (Urteil vom 17.08.1995, 6 S 526/94) bestätigt. Vorausgesetzt, der Vermieter hat die Flächen einheitlich und nachvollziehbar angesetzt, genügt dies für die Abrechnung.

Fazit: Einheitliche und nachvollziehbare Flächen sind entscheidend

Die Anrechnung der Grundkosten in der Heizkostenabrechnung ist nur dann rechtssicher, wenn:

- ein zulässiger Verteilungsmaßstab gewählt wird

- dieser im gesamten Gebäude einheitlich angewendet wird

- besondere bauliche Gegebenheiten (z. B. Raumhöhe, Temperaturauslegung) korrekt berücksichtigt werden

- die Berechnungsgrundlagen dokumentiert und im Zweifel belegbar sind

Handlungsempfehlung für Vermieter

- Wählen Sie möglichst die gesamte Wohnfläche als Maßstab – sie ist einfach, zulässig und verständlich.

- Wenden Sie dieselbe Methode für alle Einheiten im Gebäude an.

- Prüfen Sie, ob besondere bauliche Unterschiede vorliegen und dokumentieren Sie Korrekturen klar.

- Bei Unsicherheiten zur Flächenberechnung ziehen Sie Fachliteratur oder einen Sachverständigen hinzu.

- Kommunizieren Sie die angewendeten Grundlagen transparent gegenüber Mietern, um Nachfragen zu minimieren.

InsideCreativeHouse – Adobestock

InsideCreativeHouse – AdobestockImmer auf dem neusten Stand

„*“ zeigt erforderliche Felder an